研究領域 > 星際與拱星介質

星際與拱星介質

研究成果藝廊

請點選圖示瀏覽圖片解說

恆星之間的空間裡並不是空無一物的,那裡其實充滿氣體和塵埃,稱為「星際介質」(interstellar medium: ISM)。

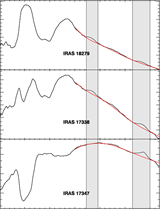

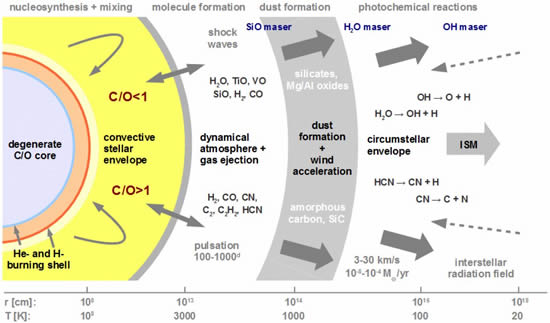

漸近巨星分支恆星在其拱星外層的化學作用

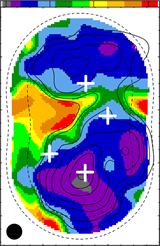

圖的上半部代表在一個富氧(碳/氧比值<1)環境中所發生的化學作用,下半部則相對應顯示出在另一種富碳環境中的情形。圖最底處有一支對數尺標,顯示對應於恆星中心的距離和溫度。本圖可明顯區隔為幾個區域,譬如分子形成區和塵埃形成區,條件主要是受密度高低和恆星輻射場控制,在最外圈區域的化學作用主要由星際輻射主導。

圖的上半部代表在一個富氧(碳/氧比值<1)環境中所發生的化學作用,下半部則相對應顯示出在另一種富碳環境中的情形。圖最底處有一支對數尺標,顯示對應於恆星中心的距離和溫度。本圖可明顯區隔為幾個區域,譬如分子形成區和塵埃形成區,條件主要是受密度高低和恆星輻射場控制,在最外圈區域的化學作用主要由星際輻射主導。

星際介質可按密度高低來分,其中大多數是低密度氣體,按體積佔比例達90%,質量只有全部星際介質的1%。除此外,星際介質裡還有中密度和高密度氣體區。密度最高的氣體區是恆星形成區,也就是分子雲,星際間的氣體在分子雲裡壓縮成恆星;誕生於分子雲的年輕恆星形成之後,週圍仍有些分子雲殘餘物環繞四周,稍後階段,環繞在年輕恆星四周的則是形成行星的拱星盤。從恆星生命週期另一端來看,恆星演化到主序後星階段,以及大質量的主序星都會在核融合階段喪失恆星質量而含有豐富的核融合產物,為拱星盤的化學環境帶來很值得關注的影響。恆星的噴出物最後進入星際介質,仍推動星系的化學演化。

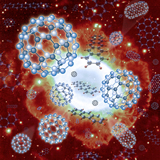

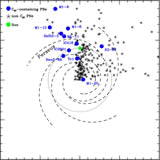

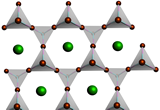

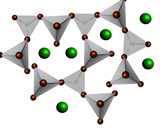

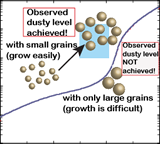

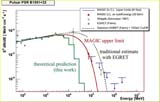

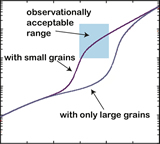

星際與拱星介質"ICSM"這個團隊,研究的是星際與拱星周環境的物理和化學性質。團隊成員背景多樣,除了專門觀測的成員(觀測主要是在紅外線及次毫米波波段中進行)以外,還有建構模型的成員,由各種角度去研究星系中物質的生命週期(對象不含恆星)。按研究的主題來分類,則包括:漸近巨星分支(Asymptotic Giant Branch: AGB)的氣體和塵埃的質量損失如何發生;AGB包層的化學成分;拱星包層在物理結構上的雙星效應;分子雲和透明雲的化學成分;天文化學;年輕恆星的拱星周環境;原棕矮星;行星狀星雲;超新星所產生的塵埃;星系中的氣體塵埃的生命週期-特別探討麥哲倫雲星系;天文礦物學;早期宇宙中的塵埃和活躍星系中的塵埃。

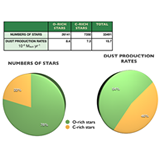

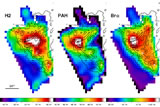

大麥哲倫雲星系的生命週期

恆星形成了分子雲(圖中央)之後可發展成高質量或低質量恆星(分別如圖右和圖左所示)。高質量恆星在超新星爆發時會瞬間發生大幅質量流失,在漸近巨星分支/行星狀星雲時期,質量流失則以過程較緩慢的方式發生。質量流失時,大量來自核融合過程的物質從恆星裡彈出,成為星際介質的一部分。塵埃形成就發生在恆星噴出物中。